◆平成31年度春季企画展 江戸のまなび・明治のまなび/粉本の世界Ⅲ 山水・名所

江戸のまなび・明治のまなび(1階展示室1)

江戸時代、村の子どもたちは手習塾(寺子屋)で学びました。「江戸時代の小学校」とみなされがちな手習塾ですが、入塾の時期は決まっておらず、個別教授法がとられるなど、近代に成立した「学校」とは大きく異なっていました。本展では、この手習塾と、明治維新後、近代的な公教育制度を初めて定めた「学制」により誕生した小学校をとりあげ、両者を対比させながら、制度や仕組み、学習の過程や内容、教材などについてご紹介いたします。

展示構成

Ⅰ江戸のまなび/Ⅱ小学校が出来る/Ⅲ明治のまなび

主な展示品

| 題名 | 所蔵 | |

|---|---|---|

|

安政4年(1857) 手習子名前 | 百耕資料館蔵 |

|

明治7年(1874) 神田孝平書扁額 | 百耕資料館蔵 |

|

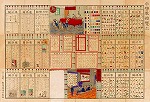

明治時代 小学教授双六 | 百耕資料館蔵 |

粉本の世界Ⅲ 山水・名所(2階展示室2)

画稿、下絵、古名画の模写などを粉本(ふんぽん)といいます。当館には、武井家に伝来した2千点もの粉本が所蔵されています。本展では、その中から、山水画・名所画の粉本を、円山・四条派/文人画系/諸派(狩野派・岸派・中国画人等)の流派別にとりあげ、各派の画業の一端をご紹介いたします。

展示構成

Ⅰ円山・四条派/Ⅱ文人画系/Ⅲ諸派(狩野派、岸派、中国画人等)

主な展示品 ※いずれも百耕資料館蔵

| 題名 | 原作者 | |

|---|---|---|

|

海眺山水図 | 円山応挙 |

|

山水人物図 | 与謝蕪村 |

|

富士十二景図(七月) | 狩野探幽 |